memo

中国教材(人教版2001初中历史、2003高中美术,我相信现在亦如此):把夏、商、西周定义为奴隶社会。是为了共产党的历史观,是为了更符合马克思的五段发展。原始社会→奴隶社会→封建社会→资本主义→共产主义。

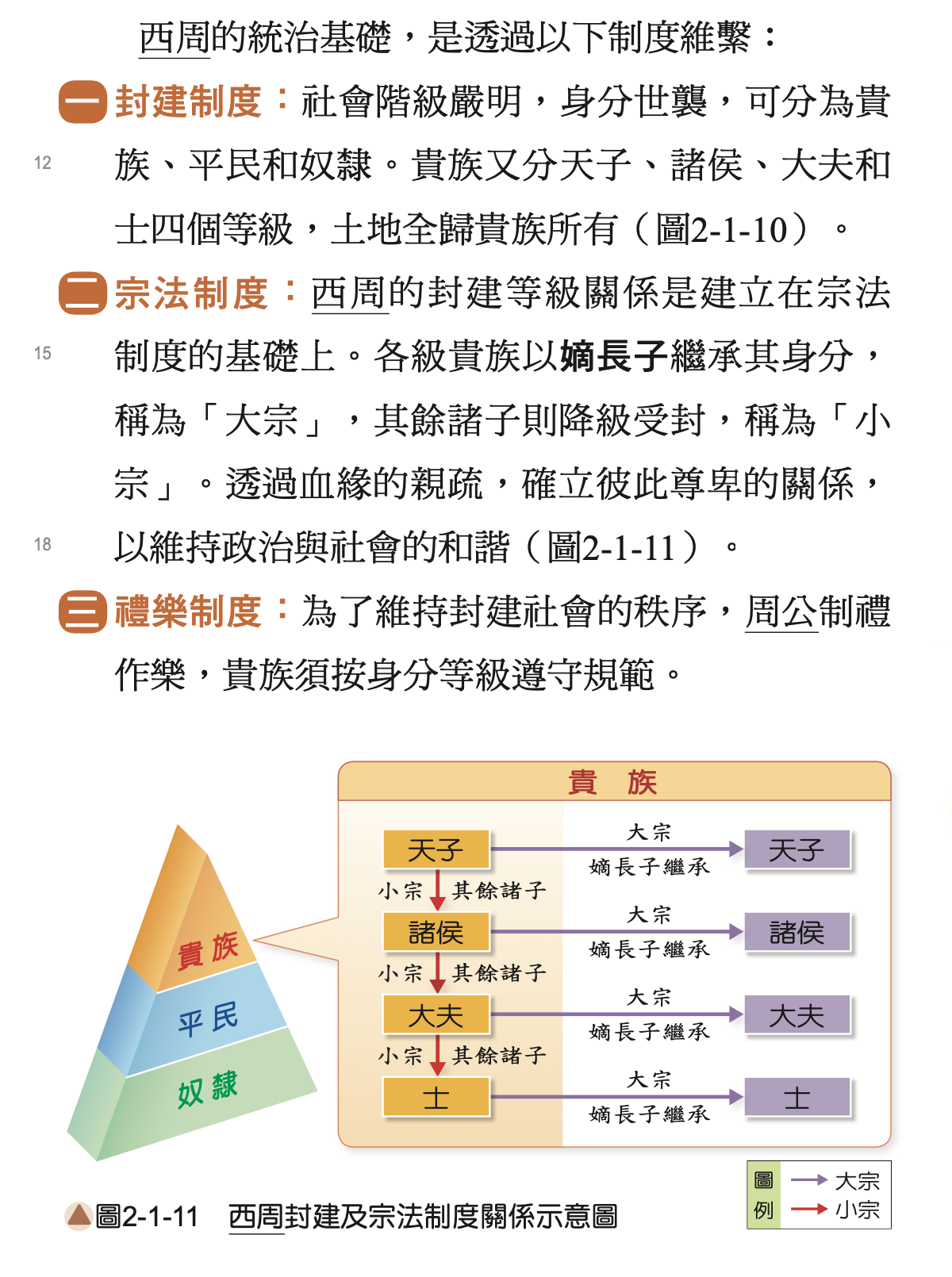

不是很同意这个结论。台湾的国中教材中国史(99课纲版)直接把西周认定为封建制度。虽然西周有奴隶的存在,但绝不是生产主力。

曹操写“周公吐哺,天下归心”,孔子感慨“礼崩乐坏”,我觉得周朝应该还是不错的。

这种认为夏商周可能不是奴隶社会的叫做“无奴派”。何炳棣的《商周奴隸社會說糾謬》很有说服力,中国的奴隶根本就没有很多,占比很少,而且也不从事生产。

奴隸的通性有三:一、奴隸是屬於主人的,可以買賣的「物」和「動產」,不具有人的權利與義務;二、奴隸與原來所屬的種族、邦國、宗教、家族的關係完全已被根拔;三、奴隸永是社會的「外方人」。只有依靠奴隸為生產主力的古今社會,才能被稱為奴隸社會。

以上列奴隸三個基本特徵與商周考古及文獻資料相核證的結果是:佔商代人口極大多數的「隸」和佔周代人口極大多數的「庶人」都是享有室家的平民,都不是奴隸;即使周代被認為「卑賤」的「皁、隸、圉、牧」也還各有家室,都是下級的職事人員,不是奴隸。在商代只有被擄的「羌」和其他異族的人是奴隸;在周代只有「罪隸」和異族戰俘是奴隸。真正的奴隸在全人口中既微不足道而且很少從事生產,商周社會決無法被認為是奴隸社會。